Siempre he pensado que las campañas electorales son el precio que hay que pagar por tener democracia, del mismo modo que la publicidad es el precio que hay que pagar por tener libre mercado.

Les confieso que cada vez ese precio me resulta más oneroso.

Les confieso que cada vez ese precio me resulta más oneroso.

Sobre todo cuando se grava con ese engendro que ha dado en llamarse “precampaña”.

Por eso la jornada de reflexión me resulta como un oasis: es prácticamente el único día en el que uno se libra de escuchar las memeces de los políticos de todos los partidos, la estomagante corrección política deja de estar presente hasta en la sopa y solamente hay que soportar la ridiculez de ver a todos los líderes paseando por el campo o leyendo un libro, dando a entender al elector que, en realidad, eso es lo que les gustaría hacer todo el año y no sacrificarse por nosotros en el duro día a día de la lucha política.

Por eso la jornada de reflexión me resulta como un oasis: es prácticamente el único día en el que uno se libra de escuchar las memeces de los políticos de todos los partidos, la estomagante corrección política deja de estar presente hasta en la sopa y solamente hay que soportar la ridiculez de ver a todos los líderes paseando por el campo o leyendo un libro, dando a entender al elector que, en realidad, eso es lo que les gustaría hacer todo el año y no sacrificarse por nosotros en el duro día a día de la lucha política.

Así que, desde aquí, me sumo a la idea que me comentaba vil.lingüismo el otro día:

Que en vez de que la campaña electoral dure catorce días y haya una sola jornada de reflexión, que haya una campaña electoral de un día y catorce largas jornadas para reflexionar (y descansar de los políticos).

Si, total, el voto se decide mucho antes de que aquellos cuyas fotos mirando al infinito inundan nuestras ciudades se pongan a vociferar sobre lo malos que son todos los demás y lo buenos que son ellos y se dediquen a abrazarse a sus enemigos más acérrimos (es decir, a sus compañeros de partido).

Esa propuesta de la campaña sería solamente la primera de otras muchas que aliviarían un poco la carga que la casta política hace caer sobre los hombros de los ciudadanos de a pie y que no es simplemente económica (que también): que los partidos se financien exclusivamente con las cuotas de sus afiliados; que el sueldo de los cargos electos se decida por referendo; que las candidaturas sean individuales y así los políticos deban su cargo al ciudadano, no al partido que los puso en las listas; que no haya disciplina de voto; que las promesas electorales desaparezcan; que dejen de tener el poder de manejar el presupuesto a su antojo y de poner la administración a su servicio o, en resumen, que dejen de creerse que son el centro del universo y nos dejen

en paz.

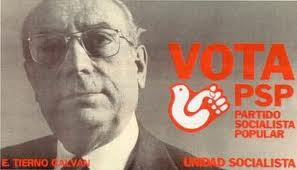

Aun así, hoy acudiré a votar. No pienso animar a nadie a que lo haga y entiendo que, visto lo visto, suba la abstención como la espuma. Pero yo no he dejado de votar nunca porque, con un razonamiento parecido al de las madres que regañan al niño que no come mientras otros se mueren de hambre, mientras haya tantas personas en el mundo bajo tiranías espantosas, me alegraré de tener la oportunidad de disfrutar de aquella a la que un premio Nobel de literatura denominó la peor forma de gobierno, exceptuando a todas las demás.